Rechenzentren sehen oft wie unscheinbare Bürogebäude aus, müssen aber die Sicherheit eines Panzerschranks mit der Autarkie einer Polarstation und der Erreichbarkeit einer Feuerwehrzentrale verbinden. Die Kunden wollen ihre Daten geschützt wissen und zugleich jederzeit vollen Zugriff haben, selbst wenn ein Sturm am Standort der Server die Stromversorgung lahmgelegt hat. Dies beeinflusst natürlich auch die Anforderungen an die Elektroinstallation. Bewährte Konzepte selbst aus anspruchsvollen Industrieanwendungen sind nicht ohne Weiteres übertragbar. Dies beginnt schon bei so gängigen Standardprodukte wie RCDs (Residual Current Device – Fehlerstrom-Schutzeinrichtung). Dieser bewährte Schutz für Mensch und Maschine kann in Rechenzentren scheinbar ohne jeden äußeren Anlass ganze Serverracks lahmlegen. Grund hierfür sind die Netzfilter in Schaltnetzteilen und weiteren IT-Geräten, genauer gesagt, die dort häufig genutzten Y-Kondensatoren. Über diese können betriebsbedingt geringe Ableitströme in Größenordnungen von einigen Milliampere fließen. Da in der IT-Technik derartige Geräte in großer Zahl verbaut sind, können sich die Ströme leicht zu den 15-18mA summieren, bei denen der RCD bereits auslösen kann. Nachdem der Personenschutz gemäß DIN VDE 0100-410 natürlich auch in Rechenzentren gegeben sein muss, wird eine Alternative benötigt. Dazu später mehr; zunächst ein Blick auf die normativen Vorgaben.

Normen für das Rechenzentrum

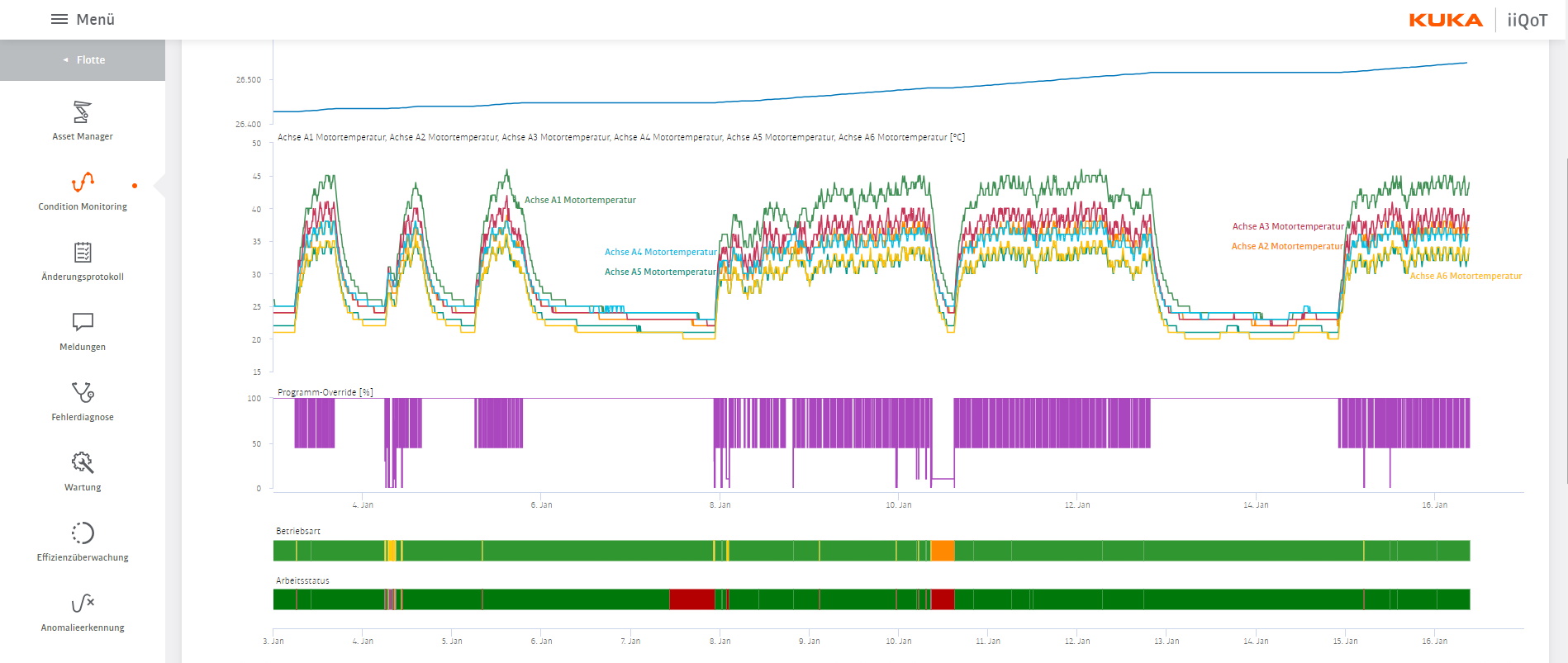

Speziell mit der Messtechnik zur Befähigung zur Energieeffizienz von Rechenzentren befasst sich die harmonisierte DIN EN50600-2-2:2019. In ihr werden drei Granularitätsniveaus definiert. Diese beinhalten die Messpunkte, an denen der Stromverbrauch der elektrischen Einrichtungen zu erfassen ist. Ein Energiemanagement bei Rechenzentren beschränkt sich dabei nicht allein auf Effizienz, sondern dient der Überwachung von Energieflüssen. Daraus resultieren folgende Anforderungen an die Granularitätsniveaus:

Granularitätsniveau 1 beschreibt den Einsatz von Messgeräten an Primär- und Sekundärversorgungen (Trafos, Generatoren, Quellen). Mit entsprechender Messtechnik lassen sich hier auch die Spannungsqualität des EVU kontrollieren und Schwachstellen, zum Beispiel während des Netzersatzanlagenbetriebs, ausmachen.

Granularitätsniveau 2 beschreibt den Einsatz von Messgeräten an Zwischenpunkten wie Primärverteilungseinrichtungen und endgültigen Sekundärverteilungseinrichtungen (NSHV; USV; UV; Verbraucher, die direkt an die Verteilungseinrichtungen angeschlossen sind). An diesen Stellen wird die Gesamtenergie auf die unterschiedlichen Gewerke verteilt. Dies sind Verbraucher wie Klimatechnik, USV-Anlagen, AB-Systemverteiler für die IT, Beleuchtung usw. Auf Basis dieser Messungen lassen sich Kennzahlen wie der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) und DCiE (Datacenter Infrastructure Efficiency) bestimmen. An dieser Stelle müssen auch Neutralleitermessungen durchgeführt werden. Durch viele einphasige Lasten mit dritten Oberschwingungsanteilen kann der Neutralleiter im Extremfall überhitzen und einen Totalausfall verursachen. Trotz symmetrischer Belastung der Phasen addieren sich dritte Oberschwingungen (z.B. 150Hz) im Neutralleiter.

Granularitätsniveau 3 beschreibt den Einsatz von Messgeräten an den Steckdosen und Systemen zur Regelung der Umgebungsbedingungen (Klimageräte, Netzwerktechnik, IT). Hier werden auch die PDUs (Power Distribution Units) der einzelnen Racks erfasst. Da das IT-Equipment ständig ersetzt und erweitert wird, kann die Leistung pro Rack stark variieren. Hier müssen die Stromstärken überwacht werden, um einzelne Stromkreise nicht zu überlasten. Mittels flächendeckenden Messungen können so einzelne Racks verrechnet und Kunden in Form von Kostenstellen zugeordnet werden. Ferner können an dieser Stelle oberschwingungsbehaftete Netzteile identifiziert werden, die in Summe den Neutralleiter gefährden.

Energie für die Hartl Group

Die Hartl Group ist ein führender regionaler IT-Dienstleister in Deutschland. Full Managed Service für Cloud-Lösungen und SAP-Hosting gehören genauso zum Leistungsspektrum wie das Vermieten von Servern. „Viele unserer Kunden kommen aus den Branchen Finanzwesen, Automotive, Versicherungen und Pharma; es sind aber auch kleinere Mittelständler dabei“, beschreibt Projektleiter Bernd Buchbauer den Kundenkreis. Im Jahr 2015 nahm das Unternehmen einen Neubau mit 74 Schränken im niederbayerischen Hofkirchen in Betrieb. Die gesamte Ausstattung von der Stromversorgung bis zur Daten- und Glasfaserverkabelung hat die Firma Vintin aus dem Raum Schweinfurt übernommen. Der Spezialist unterstützt Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen bei der digitalen Transformation. Vintin beauftragte die Ingenieurgesellschaft Ideas Christian Müller mit der Projektierung der Stromversorgung. Ideas ist spezialisiert auf Ingenieursdienstleistungen im Bereich Energieanlagen und -systeme. Christian Müller hat ein Konzept mit einem zentralen Trafo und je zwei NEA- und USV-Anlagen entwickelt (Netzersatzanlagen und Unterbrechungsfreie Stromversorgungen). Die Stromversorgung umfasst das eigentliche Rechenzentrum und die Büroräume sowie ein Backup-Rechenzentrum, das in Containern neben dem Gebäude untergebracht ist. Damit befindet es sich in einem separaten Brandabschnitt. Die Anschlussleistung beträgt 400kW zuzüglich 40kW für das Backup.

Stromversorgung gibt es nicht von der Stange

Christian Müller hat die Anlage von der Einspeisung bis zu den PDUs in enger Zusammenarbeit mit der Hartl Group entwickelt. Der erste Punkt war die Redundanz bei der Einspeisung: ein oder zwei Trafos? Da ein Rechenzentrum ohnehin fünf Tage lang autark funktionieren muss, entschied man sich für einen Trafo in Kombination mit dem Dienstleistungsvertrag Trafotechnik24. Bei einem Ausfall garantiert der Anbieter Bayernwerk innerhalb von 24 Stunden einen Ersatztrafo zu liefern. Mit den beiden NEA und USV ist der Betrieb solange gleich doppelt gesichert. Müller: „Es gibt acht komplette Szenarien, die wir berücksichtigt haben, etwa was passiert, wenn die Trafostation oder wenn eine NEA brennt. Für diesen Fall haben wir Netzkupplungen, so dass wir das Rechenzentrum weiter im Normalbetrieb fahren können. Der Trafowechsel kann dann mit bestromter Hauptsammelschiene stattfinden. Außerdem können wir beide Anlagen netzparallel betreiben, da sie synchronisierfähig sind.“ Auch die restliche Infrastruktur ist darauf abgestimmt. So benötigt die Klimatechnik so wenig Strom, dass sie bei Bedarf über USV betrieben werden kann. Andere Teile der Gebäudetechnik verfügen zumindest über eine SV (sichere Versorgung). Auch eine PV-Anlage ist vorhanden, deren Energie das Gebäude überwiegend selbst verbraucht. Erweiterungen, gegebenenfalls sogar eine weitere Trafostation, sind ebenfalls vorgesehen. Die Anlage ist somit ganz auf die individuellen Anforderungen der Hartl Group abgestimmt, oder wie Christian Müller es formuliert: „Stromversorgung für ein Rechenzentrum gibt es nicht von der Stange.“