In der Industrie sind Datenbrillen keine Seltenheit mehr. Sie werden beispielsweise in der Ausbildung, beim Training, im Warenlager, in der Assemblierung, bei der Produktion oder auch bei der Wartung von Maschinen oder im Kundendienst eingesetzt. Ein Schritt, der für Probleme bei der Implementierung einer entsprechenden Lösung sorgen kann, ist die Auswahl der richtigen Datenbrille. Denn diese bestimmt zusammen mit der Software die Funktionalität und somit auch, wie produktiv die digitalen Helfer verwendet werden können. Vier Aspekte sind bei der Auswahl besonders zu beachten.

Die Arbeitssituation

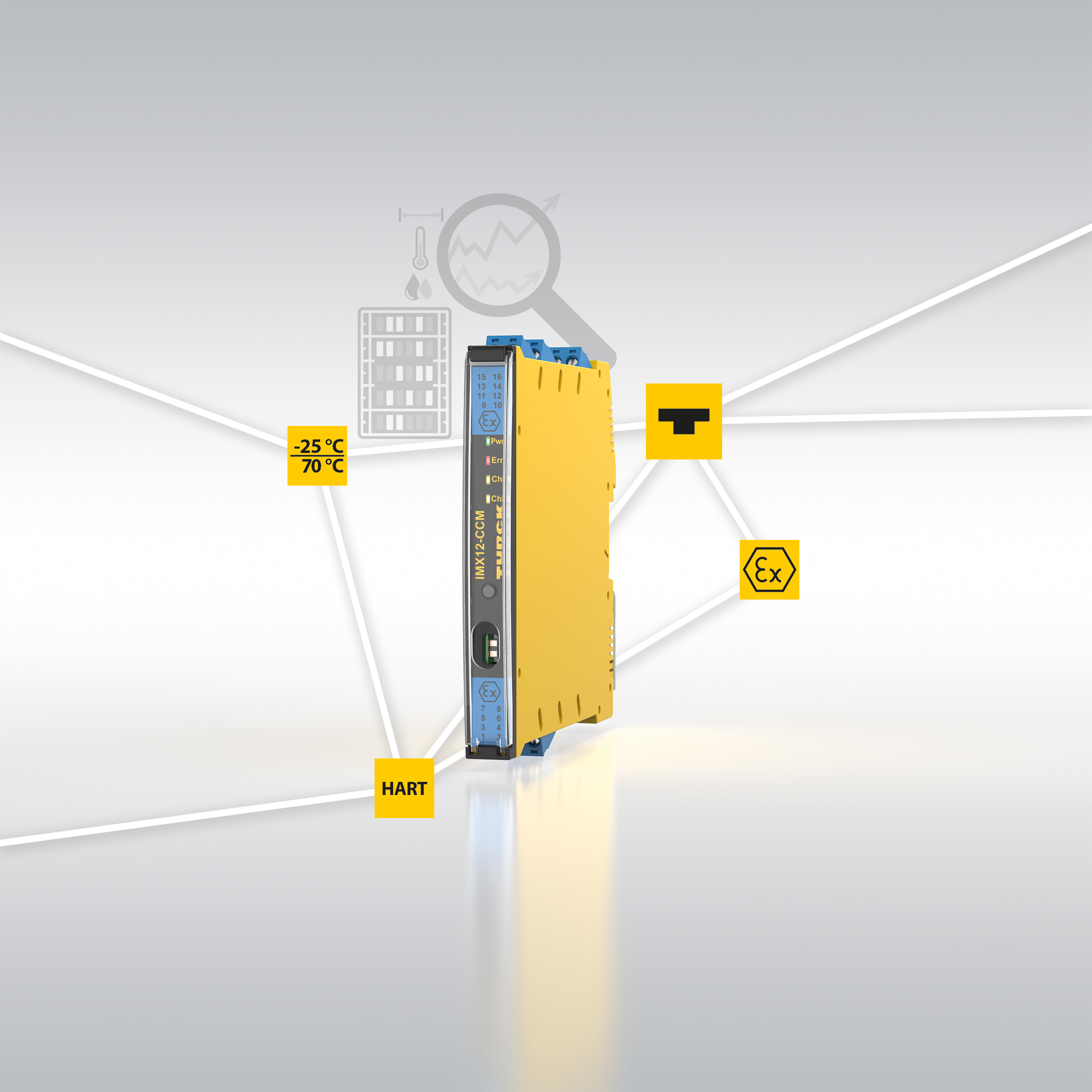

Der wichtigste Faktor für die Auswahl einer Datenbrille ist die jeweilige Arbeitsplatzsituation des zu unterstützenden Werkers. Dabei gilt es auf unterschiedliche Dinge zu achten und die jeweiligen Arbeitsbedingungen genau unter die Lupe nehmen. Beispielsweise spielen die Lichtverhältnisse eine Rolle, denn diese beeinflussen einerseits die Film- und Scanmöglichkeiten der Kamera und andererseits die Sichtbarkeit der AR-Elemente. Je nachdem kann ein See-Through-Display gewählt werden oder es muss auf eine opake Variante zurückgegriffen werden. Auch die genaue Lärmbelastung sollten Unternehmen berücksichtigen, denn sie hat Einfluss auf die Sprachsteuerungs- und Diktiermöglichkeiten. Staubentwicklung, Dreck und Feuchtigkeit bedingen können zudem eine Schutzklasse der Brille (z.B. IP 66 / IP67) erforderlich machen. Ist eine Explosionsgefährdung vorhanden – wie sie beispielsweise in Lackieranlagen oder bei der Erdgasförderung vorkommt – muss die Datenbrille zusätzlich ATX zertifiziert sein. Auch die Temperatur des Arbeitsbereichs hat einen Einfluss auf die Auswahl des Gerätes. Besonders kritisch sind die Bewegungsabläufe des Werkers. Dabei muss die Datenbrille besonders anpassungsfähig sein. Müssen beispielsweise Waren aus tiefliegenden Regalfächern gescannt werden, muss auch die Datenbrille hierfür geeignet sein – der Sitz der Brille darf die Bewegungsfreiheit nicht einschränken.

Die Eigenschaften

Die Charakteristiken der Datenbrillen selbst unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich einiger technischer Eigenschaften. Unternehmen müssen die Anforderungen an die Datenbrille kennen, also was die Belegschaft in ihrem Arbeitsalltag wirklich benötigt. Folgende Fragen sollten sie sich dabei stellen:

- Wie robust muss die Brille sein?

- Wie schwer ist die Datenbrille und können die Werker sie über eine übliche Schicht tragen?

- Wird das Sichtfeld des Nutzers durch die Datenbrille eingeschränkt und ist dies tragbar für bestimmte Gefahrensituationen?

- Wie gut ist die Kameraauflösung?

- Wie ist die Qualität des Mikrofons zur Spracherkennung?

- Wie groß ist die Leistungsfähigkeit des verbauten WLAN-Moduls?

- Wie steht es um die Batterieleistung und Ladeoptionen (fest verbauter Akku vs. austauschbarer Akku)?

- Welches Betriebssystem wird genutzt?

Diese Aspekte sollten mit den Leistungsprofilen der verschiedenen Brillenmodelle abgeglichen werden. Ebenso sollten die Mitarbeiter am Auswahlprozess beteiligt werden, um möglichst genau zu wissen, wie die Punkte jeweils zu gewichten sind.

Die Services

Neben den technischen Eigenschaften können auch die begleitenden Services Einfluss auf die Auswahl einer Datenbrille haben. Das betrifft z.B. die Verwaltbarkeit der Hardware in entsprechenden Managementlösungen oder den technischen Service (z.B. bei einem 24 Stunden weltweiten Austauschservice). Relevant ist zudem die Möglichkeit, die Datenbrillen mit anderen Tragesystemen kombinieren zu können. Dazu gehört etwa das gleichzeitige Tragen des Wearables und eines Schutzhelms. Datenbrillen sollten ebenso die Möglichkeit bieten, sie gleichzeitig mit normalen Brillen zu tragen und im Idealfall sogar eine Kombination aus Sehkorrektur und Datenbrille ermöglichen.